イベント&インフォメーション

- ホーム

- ニュース

- イベント&インフォメーション

- (7/28~11/28)博物館学芸員養成課程の学生による企画展示「江戸時代の出版文化と阿波」を開催します

(7/28~11/28)博物館学芸員養成課程の学生による企画展示「江戸時代の出版文化と阿波」を開催します

2025年07月29日イベント&インフォメーション

四国大学 博物館学芸員養成課程 では、毎年度「博物館実習III」の授業において、附属図書館が所蔵する「凌霄文庫」の貴重書を活用した受講生による展示実習を行っています。

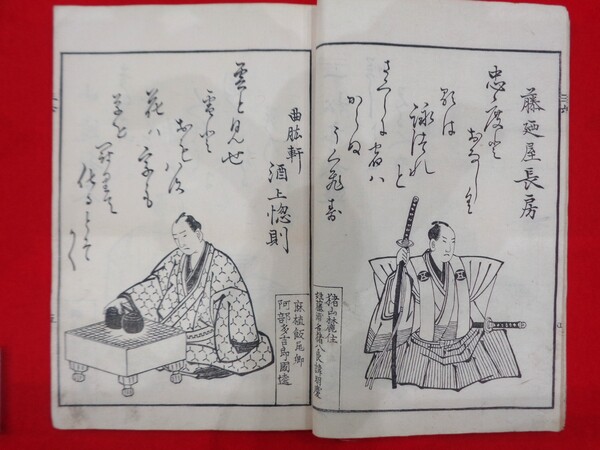

今年度は、「江戸時代の出版文化と阿波」と題して、NHK 大河ドラマ「べらぼう」で脚光を浴びている「江戸時代の出版文化」における阿波の位置について展示します。また、人形浄瑠璃や茶の湯、名所、漂流など阿波に関係する多彩な版本を展示します。

| 会 期 | 令和7年7月28日(月)~11月28日(金) 9:00~17:00 ※四国大学附属図書館ホームページの開館カレンダーをご確認ください |

| 場 所 | 四国大学附属図書館 1階 展示コーナー(徳島市応神町古川字戎子野123-1) |

| 問い合わせ | 088-665-9546(日本文化史・博物館学〈須藤〉研究室) 088-665-9917(四国大学附属図書館) |

ぜひ、皆様のご来場をお待ちしております。

文学部 日本文学科 須藤茂樹 教授 コメント

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の影響もあり「江戸の出版文化」が脚光を浴びています。本学では「江戸時代の出版文化と阿波」と題して博物館学芸員養成課程で学ぶ学生の視点から企画展示を行いました。

まず、「プロローグ」では江戸時代の出版について、「四国霊場記」などを紹介して解説します。ついで、「1 阿波文化の広がり」では、「阿波国名所図会」「傾城阿波之鳴門」「茶人系譜」など阿波に関する多彩な出版物を紹介します。あわせて、「狂歌阿波百人一首」などを展示して、「べらぼう」でも取り上げられた狂歌が阿波でも様々な階層に流行したことを示しました。阿波には天満屋などの書肆があり、阿波の出版文化を支えていたことがうかがえます。

「2 木版と阿波ゆかりの芸術家」では、浦上春琴著「論画詩」や柳亭種彦作・葛飾北斎画「阿波之鳴門」などを展示しています。かねてから、版本の序文や跋文は書道史研究の素材となり得ると思っていましたが、書道文化学科の受講生が、出版物の序文の筆者とその筆跡に注目したことで興味深い企画展示となりました。幕末の三筆である貫名菘翁の書の師匠とされる西宣行の筆跡が石井町蓮光寺の猛海の著作に確認できます。貴重な作品をご覧ください。

最後の「3 阿波と海外情報」では、幕末のメキシコに漂流した初太郎の漂流記とその後の海外情報の出版の動き、その広がりについて、「阿墨漂流新話」や井上春洋の「亜墨竹枝」などを中心に図表などを駆使して展示を試みています。

学生たちは、限られた時間のなかで、展示資料の選定、展示の内容の検討、キャプションの大きさの決定や解説文の執筆、展示作業などを行いました。一連の展示作業を通じて、学生たちが博物館における「展示」の大変さとおもしろさを体験することを目的に実施しています。不備な箇所も数多くあろうかと存じますが、ご寛容のほどをお願い申し上げます。